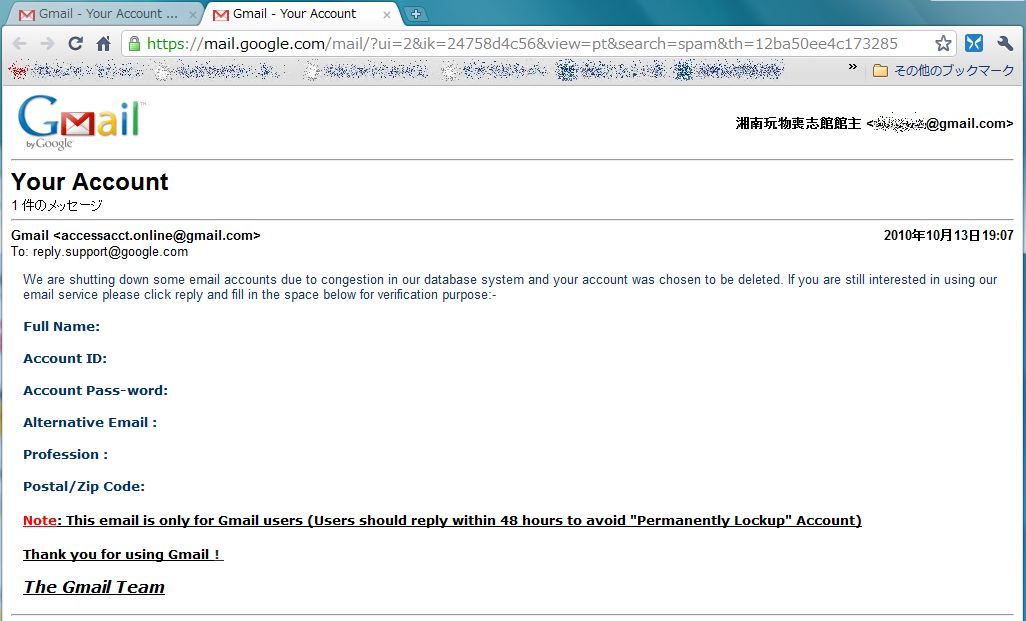

昨日おもしろいSPAMメールを見かけたので、紹介したい。

いつものように、寝る前GMAILを開けてみた。相変わらず「迷惑メール」フォルダに何通かSPAMメールが入っている。その中にGoogleからのメールが入っているではないか。

中の英文を読むと、いかにもそれらしく実に巧妙に作文してある。でもね、頭をよーく冷やして考えてみれば、天下のGoogleがこんなメールを個人宛に、出すわけが無いじゃないか。パスワードを尋ねるなんて、とんでもない事じゃ。

それにしてもGoogleはえらい、見事に迷惑メールと判断した。

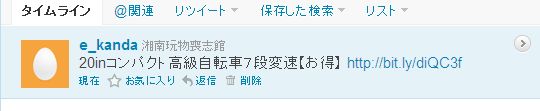

「Tweet This」プラグインの不具合修正済み

先日、「これはちょっと、「Tweet This」プラグインの不具合」という記事を書いた。今回はその後の報告。

実は、先月すでに修正されていた。このツールの作者は、その後何度かバージョン・アップしている。(ちなみに現在のバージョンは1.8。)この現象が直ったのは、その記事を書いた直後だったと記憶している。

同じページで、ツイートをクリックすると、こんな具合に見え、正常であることを確認できる。

それ以来、浮気せずに、このプラグインを使わせてもらっている。

SSDをSATA3カード経由で動かす、超300戦記その7

いよいよこの戦記(反面教師からの教訓)も最後。

販売店から戻ってきた、カードで再挑戦し、またもや再失敗、そしてその後成功を迎えた。終わりよければすべてよし。とはいえ、これまでの調子でだらだらと書いていてはきりがない。最後を迎えるに当たって、今回は反省会。

1.しなければいけなかったこと

マザーボードを疑い、ダメ元でファームウェアを最新版に更新すべし。

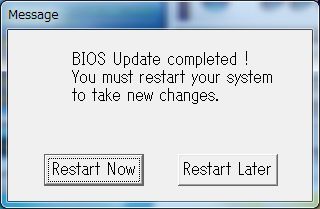

戻ってきても、症状が変わらず、がっくりと来た。SSDもSATA3カードもともに正しく認識されているのだから、マザーボードのファームウェアを下手にいじりたくなかった。失敗すると、影響が大きすぎるから。だが、しょうがない。最後の手段。一見どこにも問題のなかった、@BIOSがこれ。

ファームウェア更新が終ると、

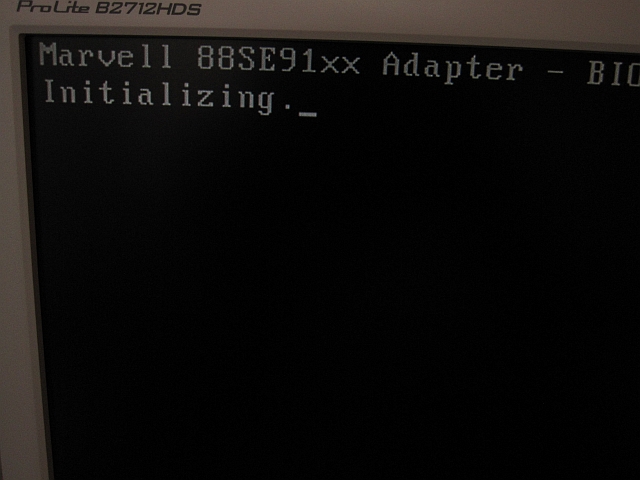

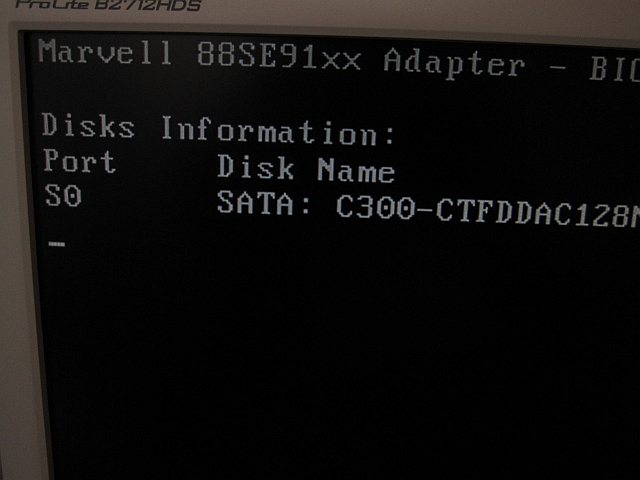

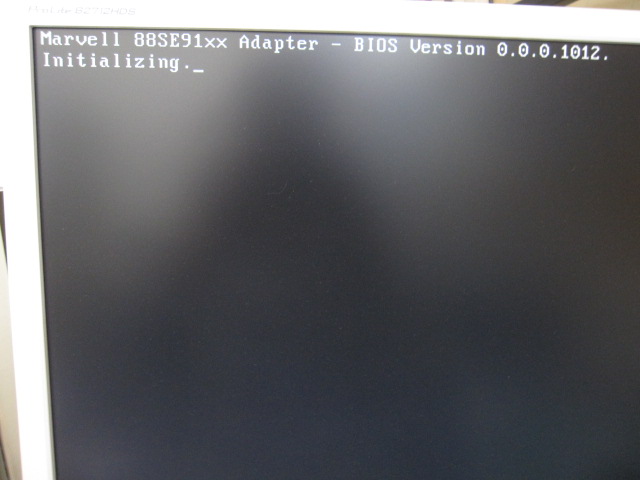

再ブート後、またこの画面が出て、ひやりとするが、

あっという間に次の画面に進み、

あれよあれよという間に、ブート・シーケンスを終え、Windows7のログイン画面。余りにあっけなく完了。気が抜けてしまった。

参考までに、@BIOS画面を見ると、前とちょっとだけ違うかな。

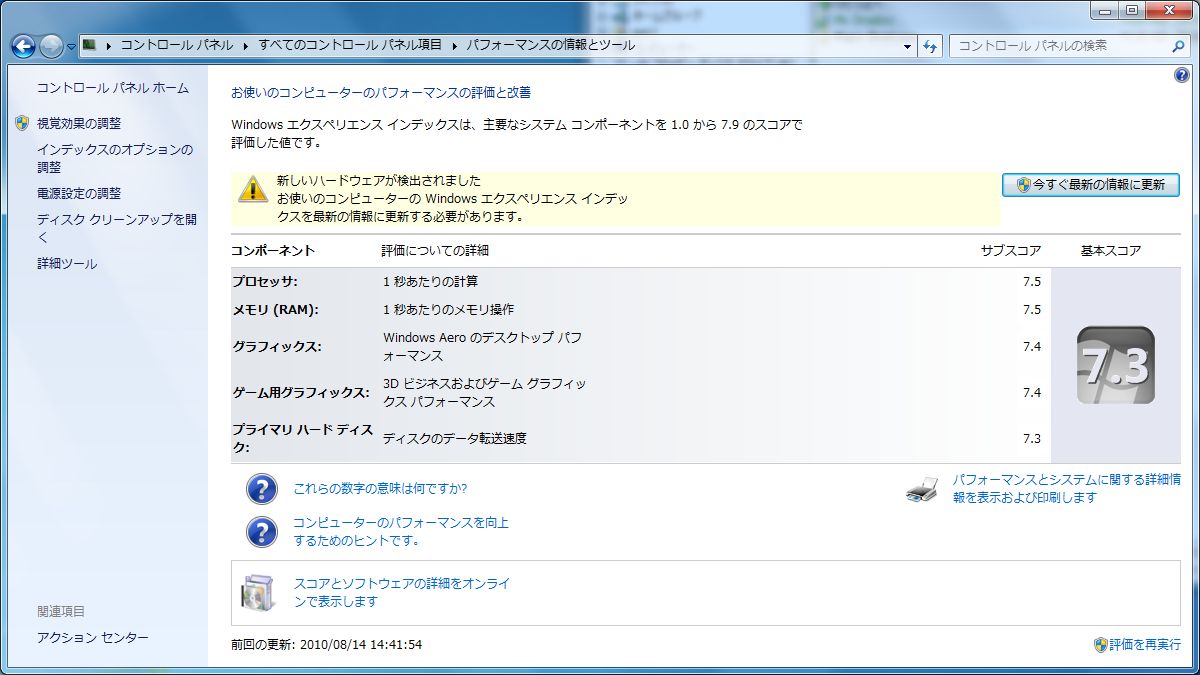

パフォーマンスの評価画面を開くと、再評価の必要ありとお知らせ。

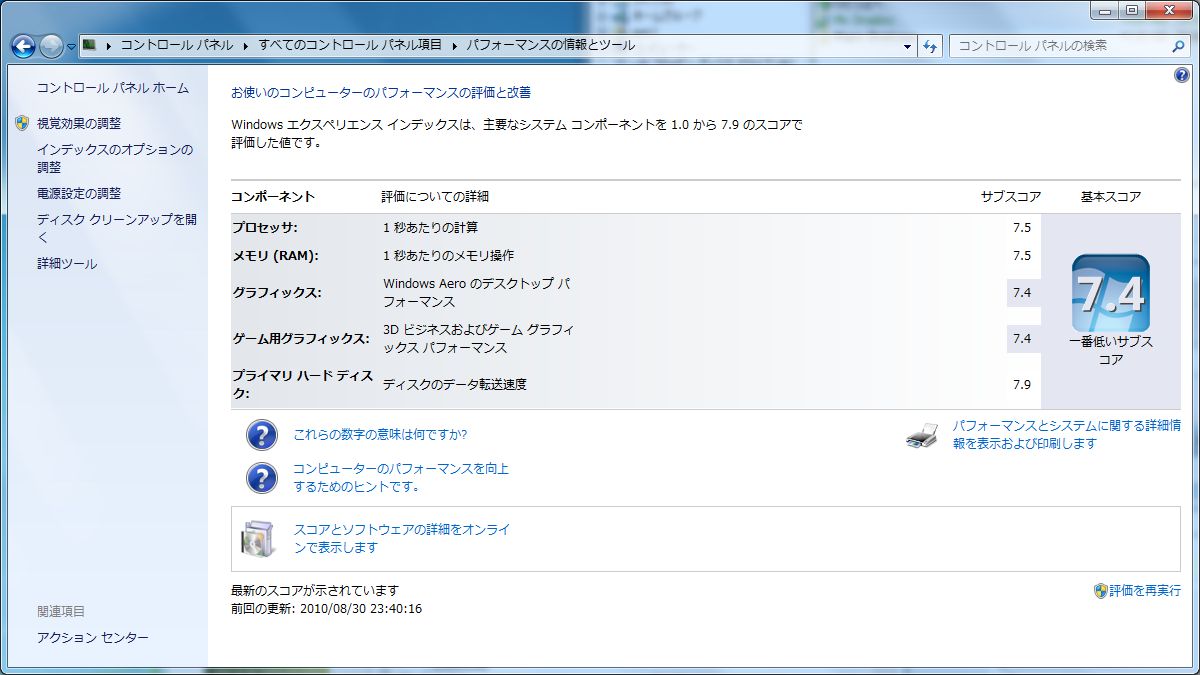

最下位だったディスクの値が、一挙に最高レベル7.9にジャンプ・アップ。

2.してはいけないこと

ASUSのUSにあるフォーラムに載っている下記の話題を読まないこと。その中に紹介されているサイトに一見それらしきFWが載っている。しかしそれにはまると、泥沼に入り、とんでもないことになる。

Topic : [Problem]U3S6 + Crucial C300 SSD + Evga 680i Hangs at boot

英語は読みたくないという人は幸いだ、過ちは犯さないから。

Xmarksに薄日が差した?

同じURLなのに、このところ次々と内容が変わる。URLとは、以下のアドレス。

http://www.xmarks.com/msie/upgrade/1.3.0

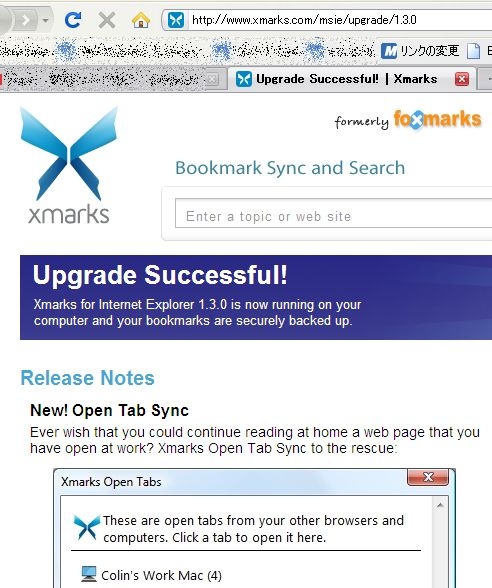

今日はこんな内容だった。これがモジュール更新の本来の内容だろう。

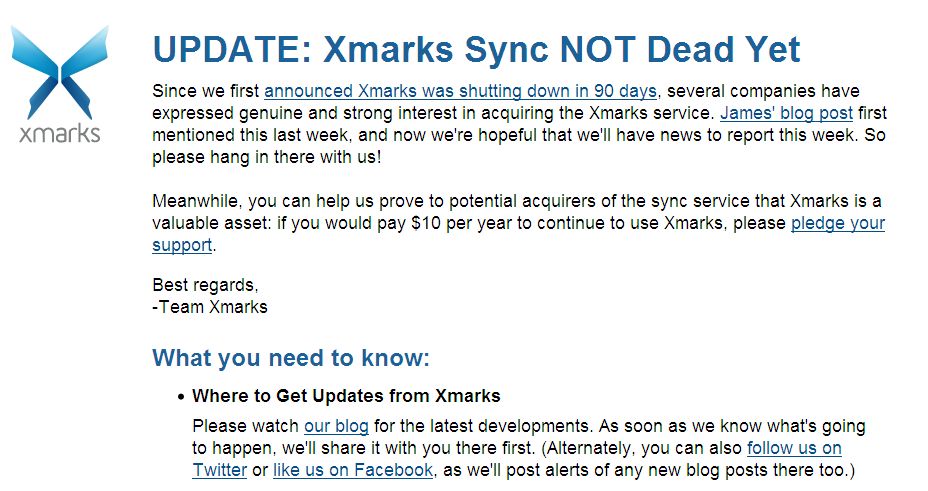

「End of the Road for Xmarks」から「UPDATE: Xmarks Sync NOT Dead Yet」へ、そして「Upgrade Successful!」か。めまぐるしいよ、しばらくは目が離せないな。

びっくりする内容ではなくなったと言うことは、会社にとって少し安心材料が与えられたと言うことかな?そこでCEOの昨日のブログ「Xmarks Victory for the Users, by the Users」をのぞいてみる。

以下のような言葉からすると、いろいろオファーはあり、前向きな姿勢に変わりつつあるようだ。

This is not a signed, sealed done deal yet. But with multiple offers on the table we’re pretty confident that Xmarks will continue on with no service interruption.

何と言っても、これができるのはXmarksだけ、健闘を祈る。

Xmarks can synchronize your bookmarks between Firefox, Internet Explorer, Safari and Chrome!

Xmarks、まだ死なないぞ

数日前に、「End of the Road for Xmarks」と記されたページを開くと、今度は「UPDATE: Xmarks Sync NOT Dead Yet」と書き直されていた。

同時にそれには、年間10ドル支払うという約束(pledge)が各ユーザーから欲しいとも言っている。Pledgeとは日本人にはなじまない方法だが、辞書を引くと公約とか担保とか訳すらしい。「No credit card is required, but please only pledge if yo are genuinely willing and able to pay」と言っているから、今直接お金を払うと言うことでもないようだ。

ついでにXmarksのCEO(James Joaquin)の09/30(木)付のブログ「Xmarks is Dead. Long Live Xmarks?」を読んでみる。台所の事情が苦しくこれ以上企業の存続ができなくなったというようなことが記されている。以下はその拙訳。経営者の考えたビジネス・モデルがうまくいかなかった理由を三つあげている。

その一、同期そのもので有料化することは当初の戦略ではなかった。

その二、有料化への初期の試みは失敗に終わった。

その三、手強いツールの出現(Firefox/Chrome自身がsyncツールを提供開始したこと)。

なるほどそうだったのか。確かにこの環境で、生き抜くことは容易ではない。200万人のユーザーを抱え、その500万台に及ぶデスクトップをサポートしている現在、CEOの苦悩が十二分に伝わってくる。英語の上手な皆さん、ぜひ一読されたし。微妙なニュアンスが分かります。

Xmarksよさようなら

「I don’t know why you say goodbye, I say hello」有名なビートルズの歌。

誠に世の中、特にIT業界の動きは激しいもの。せっかくXmarksなるソフトを見つけて、気に入り、館主はすべてのパソコンに導入。その記事をここに記した。

そこに、いずれ消える(discontinue)事に触れた。その件をもう少し書いてみたい。

いいツールを見つけ喜んでいたのもつかの間、アップデート・モジュール1.3.0の案内を開いた途端、「Xmarks Sync to be Discontinued」のお知らせ。Good newsとBad newsと同時に届いた。確か来年の1月10日までとか書いてあった。

Toddという人の、09/27(月)のブログ:「End of the Road for Xmarks」には淡々と歴史を振り返り、90日内にサポートの幕を閉じる旨のメールを担当者が用意していると言う。

オンラインストレージの同期の仕組みが分からなくなった

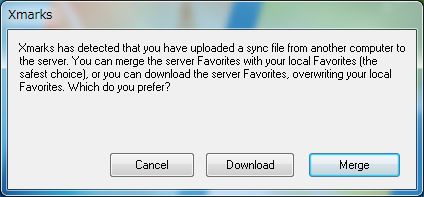

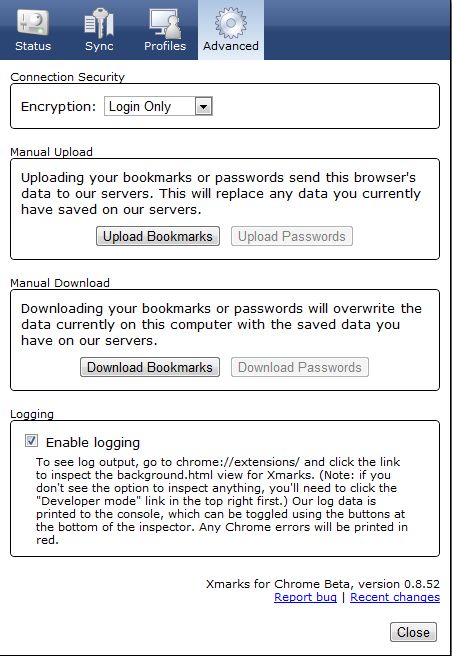

Bookmarkの同期のために、Xmarksを導入すると、パソコンを立ち上げ、特に最初のログイン時たびたびこのような警告が現れる。

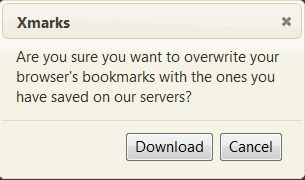

これが言わんとすることはきわめて明白。例えば二台のパソコンがあるとし、サーバー側と計三箇所の同期が取れていたとしよう。さてあるときパソコンAでブックマークを更新する。流れとしては、これをツールが検知して、サーバー側で持っているブックマークを書き換える。その後、パソコンBにログインしたといった場面を考えればよい。通常は差分だけMergeすればよいのだろう。ただ追加、削除を繰り返し、一度リセットしたいような場合があろう。サーバー側の元データーから強制的に書き換えるには、Downloadを選ぶと言うことだろう。

さて、それじゃこれまで見てきたオンラインストレージではどうなのか、疑問が一挙にわく。少なくとも、ユーザーには使う環境は二箇所以上有り、そしてサーバーがあるから、最低三者をきっちりと「同期」させるのはそう簡単じゃないぞ。思いつくまま列挙する。

データの整合性を取る仕組みが不明。どこが基準になるのか?オンラインストレージの場合、サーバーに主導権が有るかのような図で各社説明している。本当か?パソコンAであるファイルを更新した瞬間、ユーザーにとっての基準はパソコンAだろう。この変更が、サーバー側(ツール提供者が米国なので多分米国に有るのだろう、どこであろうと同じだが)を書き換えるまでには、当然タイムラグがあろう。実際使ってみれば分かるが、同期が取れる(Dropboxなら”All files up to date”、SugarSyncなら”All files are backed up and in sync”)まで、イライラ待たされることがある。同期完了前に、他のパソコンでの更新を止める仕組みはあるのか?他のパソコンでも更新を加えようとしても、Xmarksのような警告が出ないので、整合性がとれないのではあるまいか?異なるパソコンからでも非同期に更新を許してしまうのではないか?

ある更新がサーバー側にアップロードされて、同期が取れた瞬間を知る方法は無いのか*?例えば、ある量の変更を加えてローカルの処理は完了した場合、すべてアップロードが完了するまで、このパソコンの電源を落とせないだろう。ではいつまで待てばいいの?

疑問がさらに膨らむ。これまで使ってきた限り、DropboxにもSugarSyncにも強制的に同期を取る仕組みがない。あるパソコンで更新を加えて、これを今後の基準にしたい場合、それをオンラインストレージに知らしめる方法が無いじゃないか?

先日、デジカメで写した古い写真が、何かの拍子に作成時期、更新時期が書き換えられ、新しい日付になっていることに気づいた。なにやら最近世間を騒がせている、大阪地検特捜部の証拠物件改ざん事件みたい。それはともかく強制的に正しい古い日付に戻した。ここでまた疑問に悩まされる。このように古い日付のファイルと新しい日付のファイルがあった場合、同期はどういう仕組みになるのか?古い方が正だと知らせたいが、その方法が分からない。ひょっとしたら新しい方が無条件に正と勝手に判断されるのか?

考えれば考えるほど、仕組みが分からなくなった。その点について明快な説明が、懇切丁寧なビデオ解説ではあったが、導入時に無かった。そこら辺設定する箇所も見つからない。それにXmarksのように、どうするかユーザーの判断を仰ぐ警告も見たことがない。ウーン、今更何を言うかだが、オンラインストレージに頼り切るのは怖いな。

* 注:知る方法は無い訳じゃない。例えば「SugarSyncクイックスタートガイド」ではこう言っている。「一度ファイルが同期された後は、フォルダ上に緑色の小鳥アイコンが表示され、SugarSyncによって安全にバックアップされたことをお知らせします。」でもね、実際使うと分かると思うが、小鳥アイコンが出るタイミングがなかなか予測できないんだよね。

SSDをSATA3カード経由で動かすまでの苦闘、超300戦記その6

さて、前置きはそのくらいにして、とにかくカードが届いたことから始めよう。箱に入っているのは、カード本体、CD、取扱説明書、SATA3ケーブルが2本。

取扱説明書に書いてあることは、たいしたことが書いていない。注意点は、PCI Express x4 slotにまずは差しなさいというくだりあたりかな。でもコネクターの形を見りゃ分かるよね。

まずはカードをしっかりとマザーボードに差し込む。SATAコネクター2個のいずれかに、ケーブル2本のいずれかを差し込む。トラブル・シューティングの途中すべての組み合わせを試したが、どの組み合わせでも同じ結果のはず。

SATAコネクターの他端をSSDに接続。さてこれでブート開始。結果はブート・デバイスが存在しないというメッセージ。やっぱり、そうか。ここからが、パソコン自作の楽しみかつ苦しみの始まり始まり。

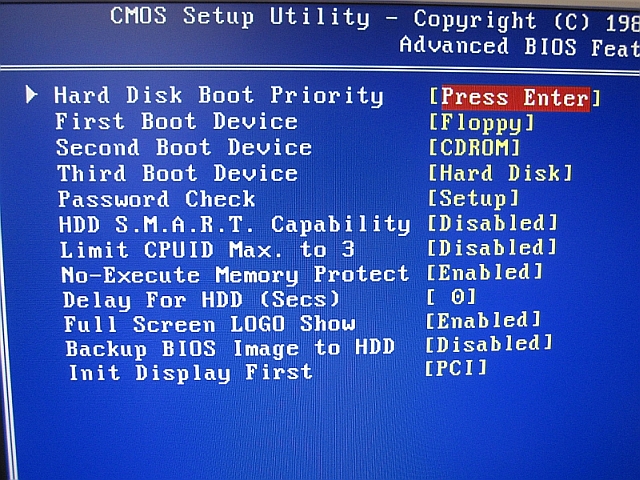

マニュアルには載っていない事項なので、すべて自分のこれまでの経験でものを考えるしかない。多分、マザーボードあるいはASUSカード上のBIOSの設定が怪しいと当たりを付ける。マザーボード上のBIOSの設定を見渡すと、ATAディスクとして認識されていないことが分かる。ATAディスクとは違うのかな?ブート・デバイスをフロッピーやらCD/DVDを外し、いきなりハード・ディスクだけに設定。しかし好転せず。別の設定箇所では、ハード・ディスク群のブート優先順位を決める項目が見つかる。

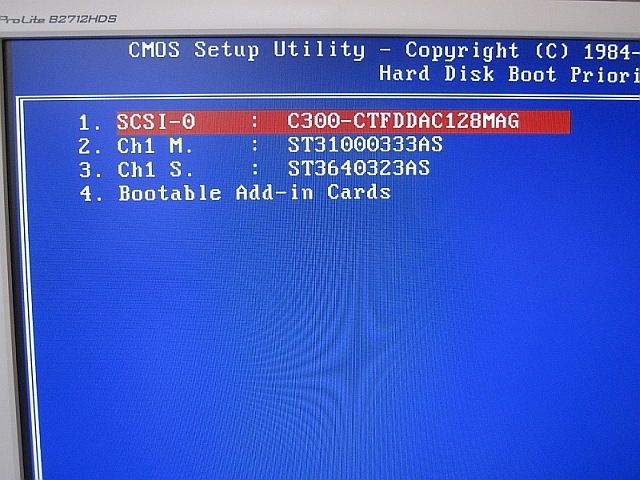

ここにSSDが載っていることを発見。

どうやらSCSIデバイスと扱われるようだ。それにしてもBIOSで認識されていたことがこれで判明。ヨシ、これで解決だ!

ところがどっこい。ブート時に下のような画面が出たまま、システムが固まる。

ここでしばらく、このカードを挿したまま、SSDをSATA2経由に戻し、ブートさせ、カードがどう見えるのか調べてみる。

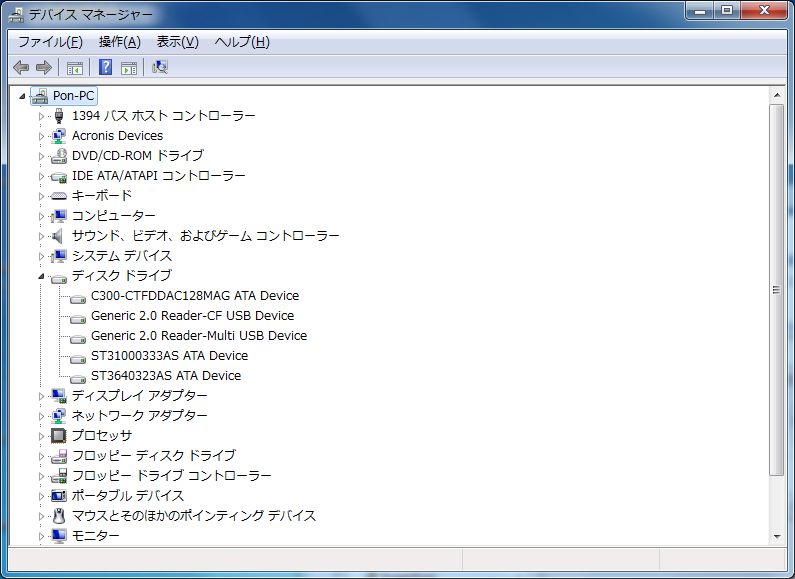

このように、SSDはディスク・ドライブとしてしっかり認識されている。

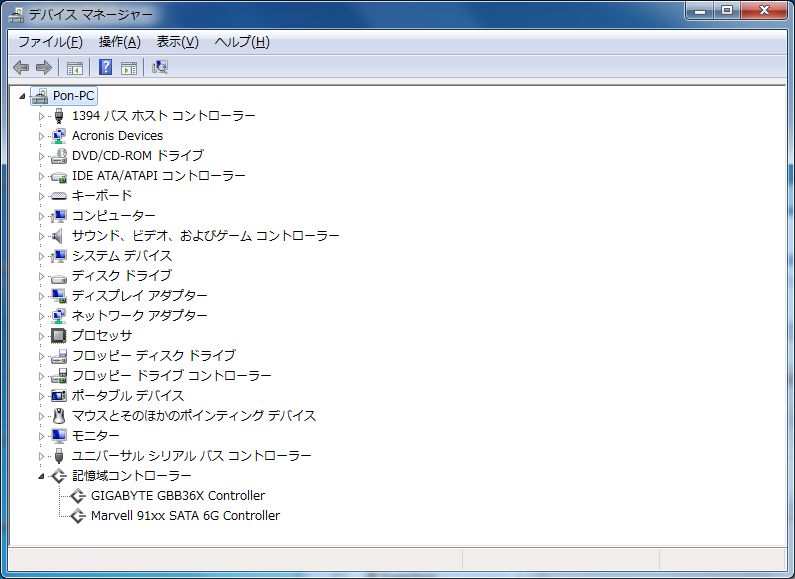

一方、問題のカードについても、デバイス・ドライバーが適切に動き、正しく認識されている。

動かない原因がどこにあるのか分からず、それが問題。

それ以来、カードを挿す位置を変え、コネクターを差す場所を変え、コネクターを替え、等々。これを悪戦苦闘というのだろうな。

価格ドットコムのクチコミ掲示板を何度も読み直す。これほど成功と失敗が別れる製品も少ないような気がする。これをしたら、失敗が成功に至ったという記事が見つからない。

それではと、ASUSのホームページにアクセス。しかしデバイス・ドライバーのことしか触れていない。問題はそれ以前なのだ。

しょうがない、このUSの掲示板まで手を広げて読むと、どちらかというと失敗例が圧倒的な数で載っている。マザーボードこそ違え症状はまったく同一。

ついにギブアップ。ネットショップに、初期不良として、返却。

Bookmark同期には絶対Xmarksがお勧め

オンラインストレージで遊んだ経験から、最初はそちらでもできないかと期待したが、どうやらBookmarkについては、お呼びでない。

ネットで探したところ、この記事に興味を引かれた。「Chrome,Firefox,IE,Safariでブックマークをワンクリ同期!」

その記事はツールを丁寧に解説してあるので、初めての方はそちらをご覧ください。ここでは、館主に関心ある部分だけを記そう。

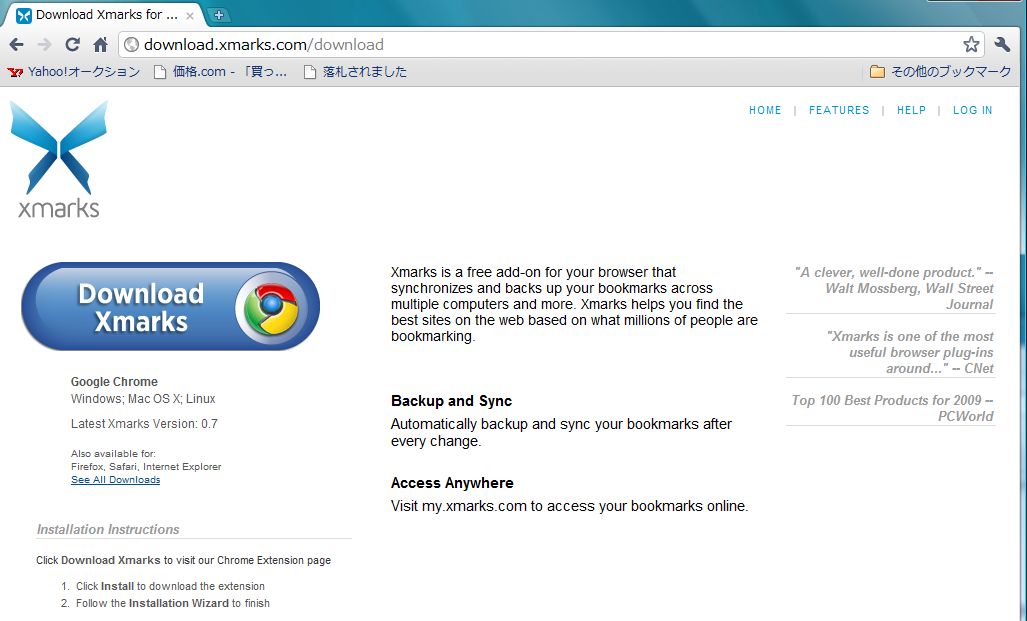

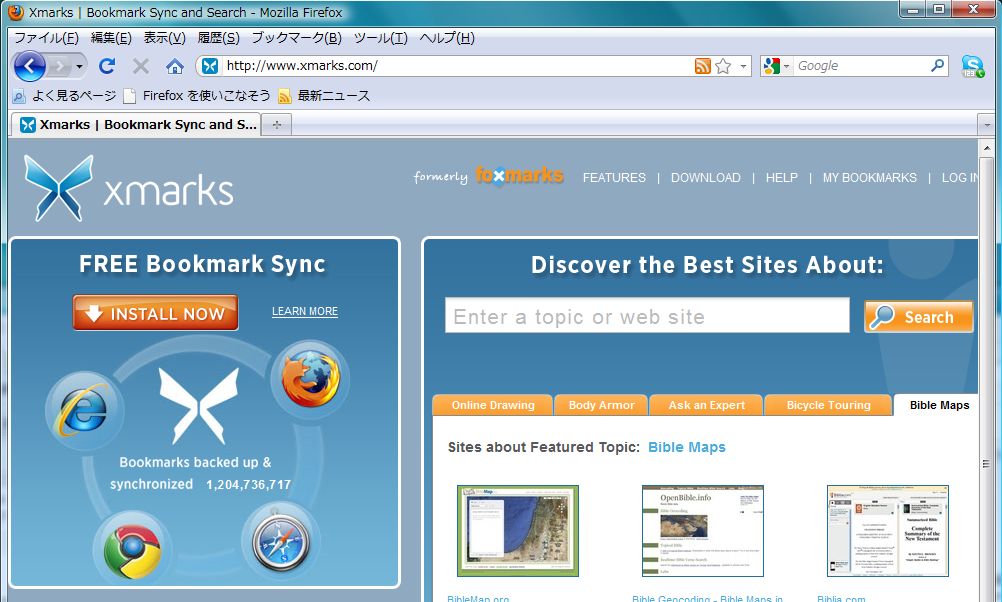

ホームページを見る限り、素晴らしい、一通りのブラウザーをサポートしてくれるようだ。

注意点:この記事の草稿を書き終えたのは、かなり以前。実は、数日前にアップデートのお知らせとともに、ショックなお知らせ「Xmarks Sync to be Discontinued」。少なくとも年内一杯は使えるので、そのつもりで読んでください。

Chromeの部分をクリックすると、この画面になる。

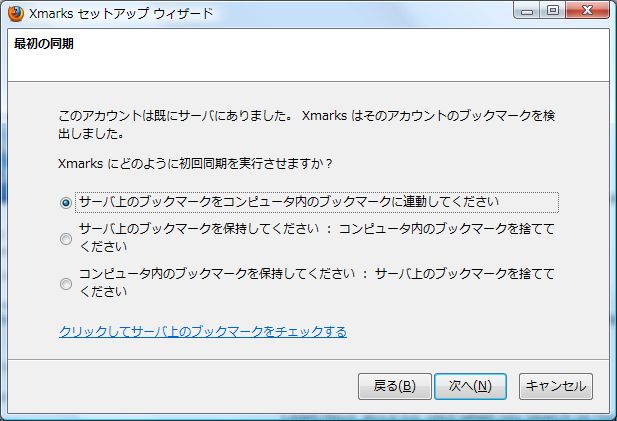

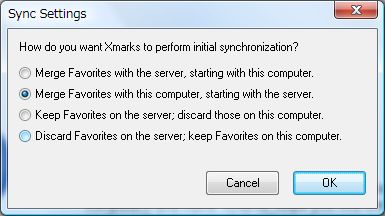

導入が済むと、この画面が。なるほどどちらがプライマリーになるのか、ユーザーが決めることができるのか。

ということは、逆にオンラインストレージではなぜこのような選択画面が出ないのか、疑問がわく。ちょっとこれは宿題にしておこう。

二台目以降のパソコンに、あらかじめサーバー側にアップロードしておいたブックマークをダウンロードしようとすると、この画面で警告される。オー、なかなか良くできたソフトウェアだ。

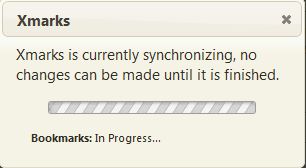

進行中、この間は変更できないよと言っている。そりゃそうだ。

終りました。

元に戻り、別のブラウザーも登録したいな。

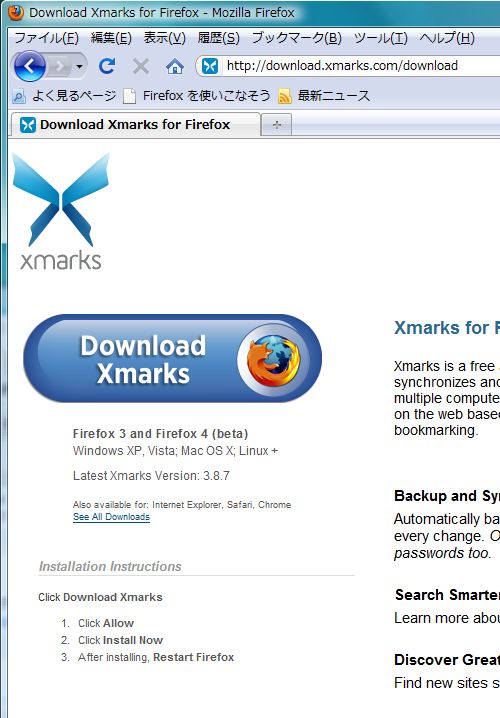

Firefoxを選ぶことにした。

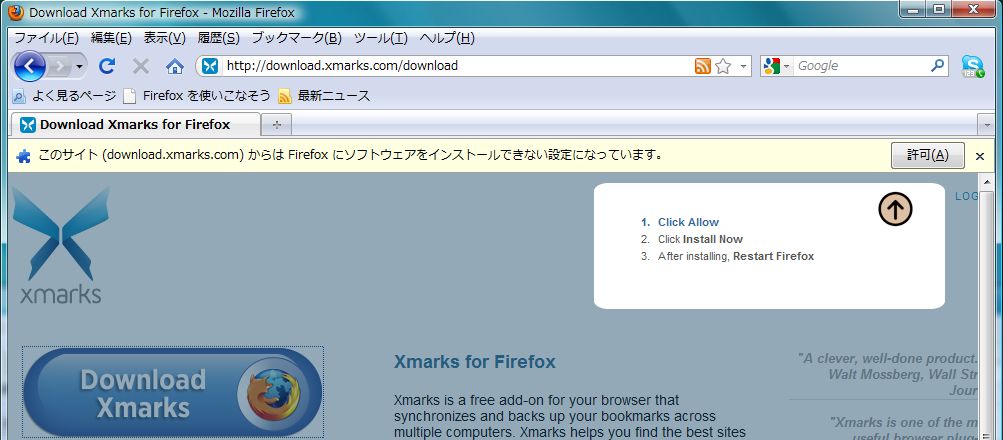

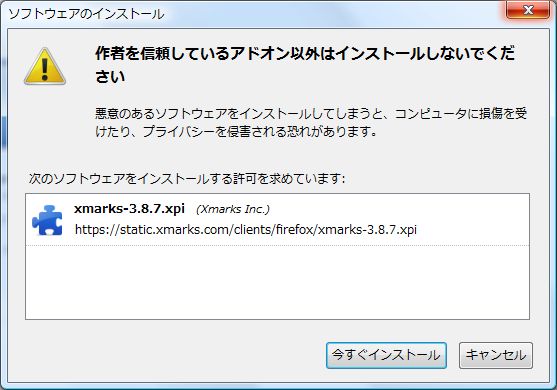

セキュリティ上の警告が出る。

許可をクリックしよう。するとまたしても警告が。

今度は初回、どういうオプションを選びたいか聞いてくる。英語で言うと、Mergeか、Downloadか、Uploadかということだろう。というのは、Firefox自体の初期導入時にIEからブックマークをインポートしているので、すでに有るからだ。

ここではMergeを選び、作業が終了すると。

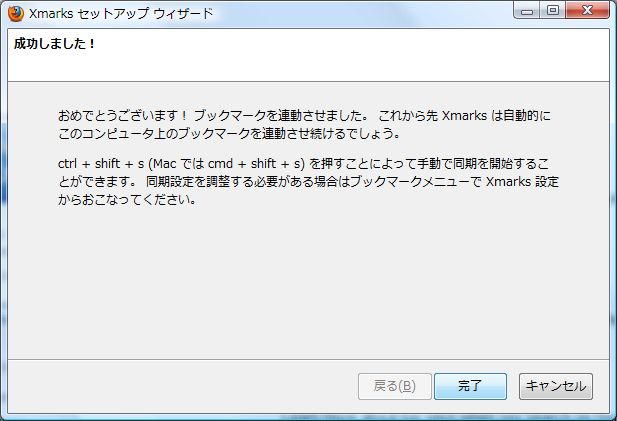

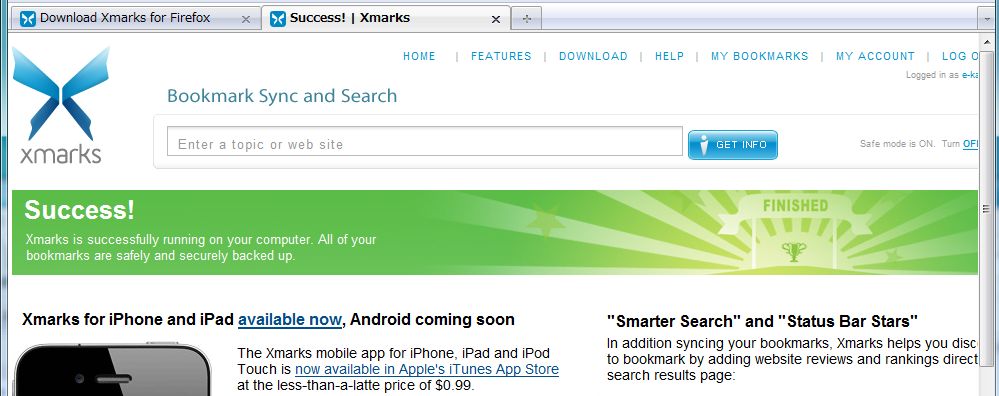

同期が取れたよというお知らせ画面。

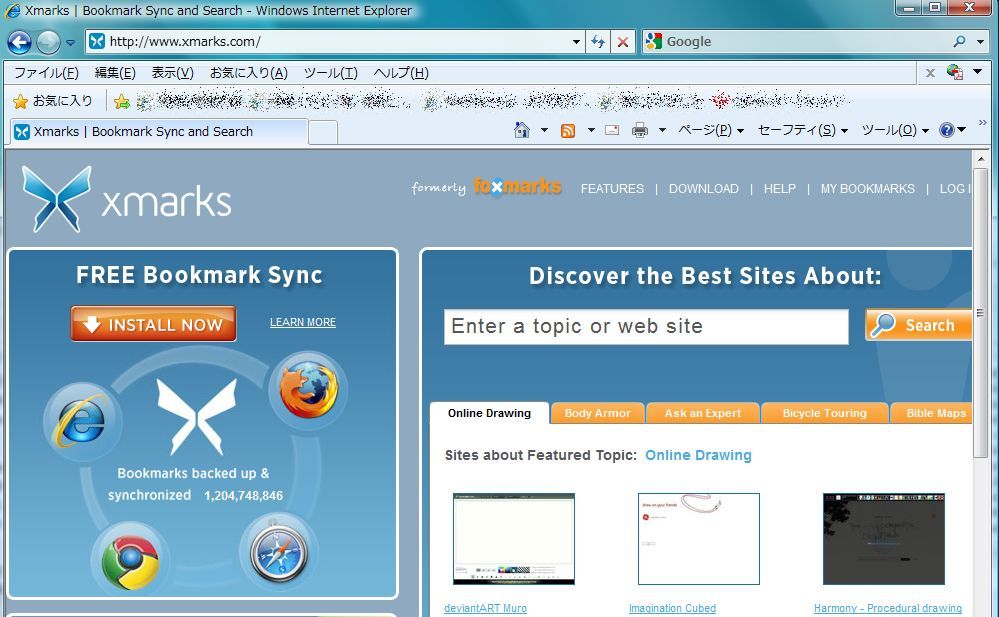

素晴らしいツールだ、こうなったら当然IEも同期させたいので、ここに戻る。

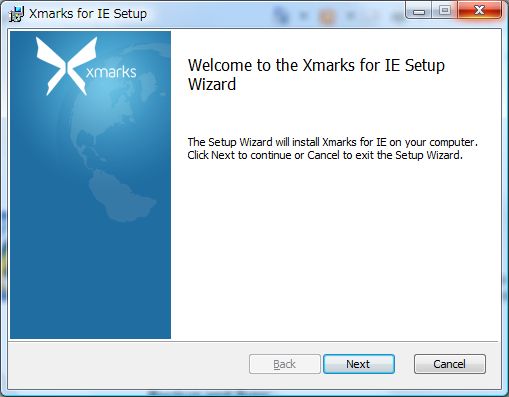

IEを選ぶと、この画面になる。

IE用の設定が始まるよ、とのお知らせ。丁寧な作りだ、感心感心。

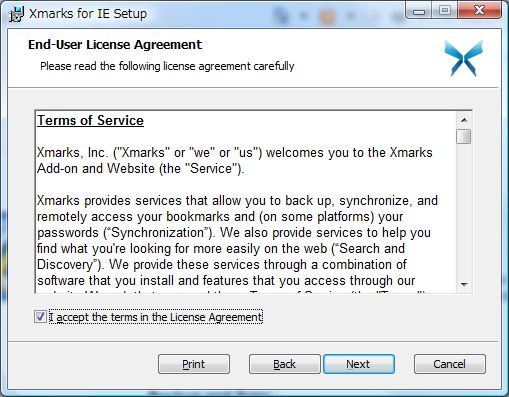

次ぎに、下記ライセンス条項に同意するかと、聞いてくる。なにやら大げさになった。——

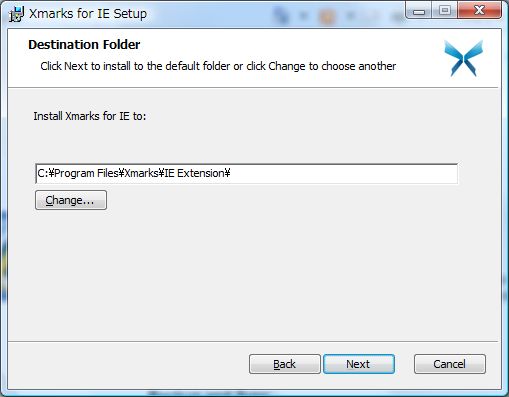

どうやら、他と異なり、別途ソフトウェアを導入するような感じ。

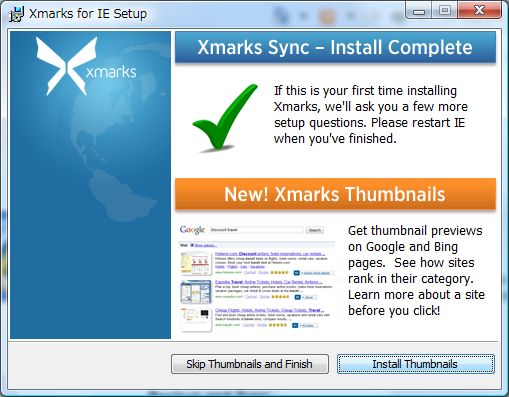

いったん導入が終りました。次ぎにちょっとしたアプリを追加するかと尋ねてくる。

よく分からないので、そのままInstall thumbnailsをクリックしようか。

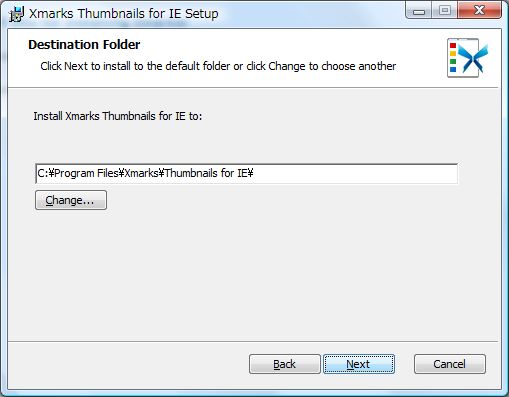

どうやら、これも追加のソフトを導入するようだ。

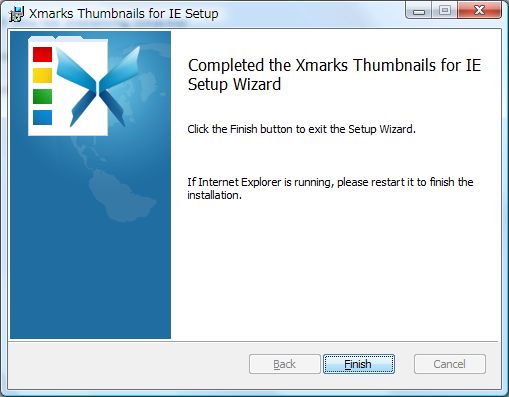

追加アプリの導入も終了。

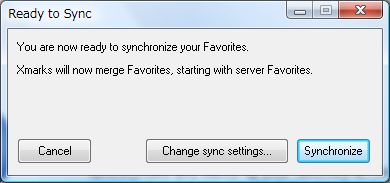

次ぎに、どういう同期を取るかと尋ねられる。

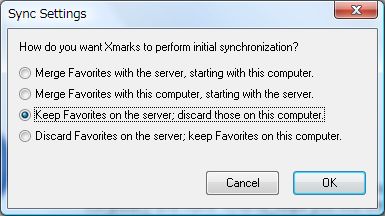

試しに、Change sync settingsを選ぶと、細かな選択が可能になる。

ここではサーバー側を正とし、各コンピューター側をそれに合わせたいので、この設定を選ぼう。

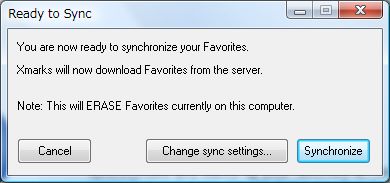

少し前の画面に戻る。

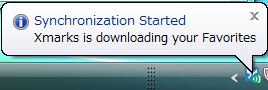

上の画面で、synchronizeを選ぶと、同期作業が始まる。

Success!と出れば、めでたく完了。

館主が使っているすべてのパソコンにこのソフトを導入した。気づいたのは、IEだけがなぜか特別ソフトが常駐する。なぜ特別扱いなのか、よく分からない。もう一つは、Xmarks Thumbnailsは、ブックマークとは関係無い。だから二台目以降は導入を省かせていただいた。

それにしてもこれをいったん導入したら、手放せなくなった。最初のうちは、逆向きに同期してしまったり、同じブックマークが重なったりと失敗する。しかしそのうち、便利さが身にしみる、久しぶりに出会った貴重な無料ツール。

ついでにBookmarkの同期、共有も

オンラインストレージの魅力にとりつかれて、ひとしきり各社のツールで遊びまくった。翻ると、各パソコン、LANを越えて同期、共有してみたい分野がもう一つあった。

ブックマークだ。館主もプライマリーのブラウザーはIEだ。実はその前に、ネスケから出発したが、今は昔。長い間使うと、ブックマークがたまってくる。

使うパソコンが一台しかない場合、悩みはなかった。二台以上になると問題が起こる。あるパソコンでブラウザーを開いて、まだこちら側ではブックマークを登録しておらず、見たいサイトを検索し直すこと数知れず。

最初のうち、プライマリーのパソコンAを基準として、定期的にブックマークをエクスポートして、他のパソコンBでインポートして、同期を取るという手動式同期システムを採用していた。

そのうち、パソコンB側でも、うっかり新しいサイトを登録し、パソコンCで別のサイトを登録するといった事が重なる。そのたびパソコンAを立ち上げ、そのサイトを登録し直すなんて、煩雑過ぎる。こうして、手作業でできる限界を超えていた。

さらに悪いことに、ブラウザーが一つだけではなくなった。近頃IE以外にもおもしろいブラウザーが増えている。ネスケの息を止めたIEが今度は守勢に立つ側か?まだ習慣でプライマリーにはIEを使ってはいるが、Mozilla FirefoxとGoogle Chromeも追加導入している。導入時にはIEからインポート機能を利用して、いったんは同期したはず。しかしそれぞれ使っているうちに、それぞれで別個に追加、削除が続く。

もはやブックマークの同期は遠い夢。